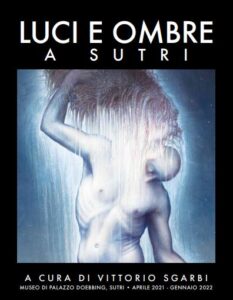

SUTRI (Viterbo) – Ritorna a Sutri, presso il Museo di Palazzo Doebbing, l’ormai consueto appuntamento con i capolavori dell’arte in occasione della nuova stagione espositiva con la mostra dal titolo Luci e ombre a Sutri. Da Mattia Preti a Depero.

La mostra, ideata da Vittorio Sgarbi e prodotta da Contemplazioni, è stata possibile grazie a Intesa Sanpaolo. «Intesa Sanpaolo crede fortemente nel valore strategico che la cultura ha per il rilancio del Paese e nel ruolo chiave che riveste per la rinascita dei territori, anche per i valori immateriali che sa generare in termini di coesione sociale e valorizzazione delle tradizioni – dichiara Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio e Abruzzo -. Anche in questa fase di ripartenza, il Gruppo continua a essere al fianco di imprese e famiglie impegnando quotidianamente le proprie risorse finanziarie, senza far mai mancare il proprio apporto alla valorizzazione culturale e artistica, fondamento del progresso civile, e il sostegno a questa mostra ne è un’ulteriore conferma.»

Un viaggio nell’arte carico di suggestioni e mistero, meraviglia e stupore, tradizione e innovazione.

Vittorio Sgarbi racconta così l’ambizioso progetto espositivo «Che si tratti di luci e ombre lo fa intendere la scelta del primo artista: Mattia Preti. La lezione di Caravaggio è in queste opere ancora molto viva. Il processo di Mattia Preti è evidente: mettere in scena Caravaggio, renderlo teatrale, in una premonizione del melodramma. Dall’altro capo del percorso troviamo Fortunato Depero. Il pittore futurista che più di tutti orientò le sue invenzioni nella direzione della promozione pubblicitaria. Certamente utile è, in questa occasione, misurare la concentrazione espressiva di Depero con alcuni incunaboli delle avanguardie futuriste quali sono le opere rare di Julius Evola. Oggi appare incontestabile la forza creativa e originale di Evola, il più importante  esponente italiano del dadaismo. Nella mostra di Sutri si conferma la sua grande tensione interiore che prende le distanze dal movimento futurista, la sua ricerca può essere intesa come “astrattismo mistico”. Usciti da questa dimensione sperimentale, si passa alla visione descrittiva, oltre le avanguardie, di un artista come Alberto Magri, con un ritorno alla tradizione, ai pittori primitivi, a Giotto e a Sassetta, pur attraverso sintesi formali, abbreviazioni, di originale verginità, ma che si avvantaggiano delle ricerche di Depero o di Eugenio Tavolara, per elaborare un linguaggio in codice oltre il rischio dell’illustrazione. Parallelamente a Magri procede, con un più profondo umanesimo, anche nel ricercato linguaggio primitivo, e anch’esso a suo modo neogiottesco, Tullio Garbari, la cui autenticità è disarmante, nobile, solitaria, senza alcuna tangenza con l’esperienza naïve.. Superata questa esperienza della prima metà del secolo, il dialogo continua con Ottavio Mazzonis. Negli anni Sessanta e Settanta l’attenzione per i soggetti sacri e religiosi si manifesta. L’impegno dovette esser così appassionante e coinvolgente da condizionare tutta la sua ispirazione e condurlo in una dimensione senza tempo, di assoluto idealismo. Ne esce una pittura rarefatta, impalpabile, di pura edonistica felicità. In mostra, il suo Polittico Via Crucis, conferma la scelta anacronistica della pittura religiosa, a fianco di una visione panica, sensuale e insieme idealizzata del corpo femminile, con allusione alla pittura simbolista.

esponente italiano del dadaismo. Nella mostra di Sutri si conferma la sua grande tensione interiore che prende le distanze dal movimento futurista, la sua ricerca può essere intesa come “astrattismo mistico”. Usciti da questa dimensione sperimentale, si passa alla visione descrittiva, oltre le avanguardie, di un artista come Alberto Magri, con un ritorno alla tradizione, ai pittori primitivi, a Giotto e a Sassetta, pur attraverso sintesi formali, abbreviazioni, di originale verginità, ma che si avvantaggiano delle ricerche di Depero o di Eugenio Tavolara, per elaborare un linguaggio in codice oltre il rischio dell’illustrazione. Parallelamente a Magri procede, con un più profondo umanesimo, anche nel ricercato linguaggio primitivo, e anch’esso a suo modo neogiottesco, Tullio Garbari, la cui autenticità è disarmante, nobile, solitaria, senza alcuna tangenza con l’esperienza naïve.. Superata questa esperienza della prima metà del secolo, il dialogo continua con Ottavio Mazzonis. Negli anni Sessanta e Settanta l’attenzione per i soggetti sacri e religiosi si manifesta. L’impegno dovette esser così appassionante e coinvolgente da condizionare tutta la sua ispirazione e condurlo in una dimensione senza tempo, di assoluto idealismo. Ne esce una pittura rarefatta, impalpabile, di pura edonistica felicità. In mostra, il suo Polittico Via Crucis, conferma la scelta anacronistica della pittura religiosa, a fianco di una visione panica, sensuale e insieme idealizzata del corpo femminile, con allusione alla pittura simbolista.

Di segno opposto è l’esperienza esoterica di Casimiro Piccolo che riabilita il mondo delle favole, trasformandole in metafore delle sue ossessioni. Ciò che appare nel mondo della infanzia è una chiara testimonianza di una fuga dal mondo, nell’hortus conclusus di una casa della memoria.  Fotografie e acquerelli intercettano spiriti, apparizioni, fantasmi di cui doveva essere popolata la Villa dei Piccolo, a Capo d’Orlando.

Fotografie e acquerelli intercettano spiriti, apparizioni, fantasmi di cui doveva essere popolata la Villa dei Piccolo, a Capo d’Orlando.

Ancora di altro spirito è il simbolismo di Jean Pierre Velly, tra i pittori e incisori di impegno più radicale ed esistenziale dell’intero Novecento. In Velly rivive lo spirito dei pittori romantici tedeschi, alla Friedrich. La natura parla, ammonisce, spaventa; la sua realtà si fa subito allucinazione. Velly vive (e soffre) di turbamenti, ciò che vede si trasfigura. Tenta di riportarlo fuori dalla disperazione, pur seguendone gli insegnamenti, Rosa Maria Estadella che disegna e incide con paziente rimeditazione dell’opera di Velly. A rinnovare con vigore l’esperienza di Velly si candida, Agostino Arrivabene, visionario fuori del tempo, prodigiosamente indifferente a ogni stimolo del reale, perlustratore di sogni con compiacimento. La sua pittura è sensuale e soddisfatta, i suoi incubi iperboli di una immaginazione sconfinata. In un sogno di perfezione, di anime purificate, di essenze sublimi. La realtà è l’ombra, il sogno la luce. Le mummie di Cesare Inzerillo si trasferiscono negli ambulatori igienicamente perfetti dove sua moglie, Marilena Manzella, sottopone a indagini diagnostiche, con elettrici effetti speciali, dipinti antichi di Mantegna, di Alvise Vivarini, di El Greco.

Ne escono immagini sconvolgenti, imprevedibili automi, che nascondono corpo (e anima) sotto le vesti di immutabili dipinti. Presente nel percorso un giovanissimo artista rumeno, Christian Avram. È un artista disarmato e disarmante. Non c’è nessun mistero delle cose, nulla di più di quello che si vede; è la solitudine e l’abitudine dell’uomo nelle cose: un lampadario sulla testa, una porta chiusa, una finestra davanti alla città, una poltrona coperta, una cucina con il televisore acceso. Avram non fa parlare gli oggetti. Li fa tacere. Nora Kersh, che tenta di far tornare alla natura l’astrazione. La Kersh sperimenta, compone, con una metrica che richiama quella del sonetto, per contenere i sentimenti entro la misura data in un canzoniere amoroso. Chiude, con la forza e la semplicità di tornare all’uomo senza turbamenti e reticenze, Tiziana Rivoni. Dignità, regalità, potenza ci trasmettono le sue teste di mori liberati da ogni pregiudizio e da ogni dipendenza. La Rivoni li fa sentire, con estrema semplicità, fratelli. Nostri dissimili simili. In quella umanità di soli neri ci siamo anche noi. Bianchi e neri, luci e ombre a Sutri.»

Ne escono immagini sconvolgenti, imprevedibili automi, che nascondono corpo (e anima) sotto le vesti di immutabili dipinti. Presente nel percorso un giovanissimo artista rumeno, Christian Avram. È un artista disarmato e disarmante. Non c’è nessun mistero delle cose, nulla di più di quello che si vede; è la solitudine e l’abitudine dell’uomo nelle cose: un lampadario sulla testa, una porta chiusa, una finestra davanti alla città, una poltrona coperta, una cucina con il televisore acceso. Avram non fa parlare gli oggetti. Li fa tacere. Nora Kersh, che tenta di far tornare alla natura l’astrazione. La Kersh sperimenta, compone, con una metrica che richiama quella del sonetto, per contenere i sentimenti entro la misura data in un canzoniere amoroso. Chiude, con la forza e la semplicità di tornare all’uomo senza turbamenti e reticenze, Tiziana Rivoni. Dignità, regalità, potenza ci trasmettono le sue teste di mori liberati da ogni pregiudizio e da ogni dipendenza. La Rivoni li fa sentire, con estrema semplicità, fratelli. Nostri dissimili simili. In quella umanità di soli neri ci siamo anche noi. Bianchi e neri, luci e ombre a Sutri.»

Artisti in mostra: Mattia Preti, Casimiro Piccolo, Julius Evola, Alberto Magri, Ottavio Mazzonis, Jean-Pierre Velly, Rosa Maria Estadella, Tullio Garbari, Fortunato Depero, Nora Kersh, Agostino Arrivabene, Cesare Inzerillo, Marilena Manzella, Cristian Avram e Tiziana Rivoni.

La mostra è visitabile dal Martedì alla Domenica dalle 10:00 alle 18:00, la biglietteria chiude mezz’ora prima.

Per info museopalazzodoebbing@gmail.com – 0761184018

Nell’ombra la luce

Vittorio Sgarbi

Si guardano, nelle quiete stanze di Palazzo Doebbing a Sutri, le luminose invenzioni di artisti antichi e moderni secondo una formula collaudata nelle precedenti occasioni di “dialoghi” e “incontri”. Che si tratti di luci e ombre lo fa intendere la scelta del primo artista: Mattia Preti, con opere di facile reperimento, trattandosi delle mezze figure di apostoli conservate nella cattedrale di Sutri e nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Nepi.

Fortemente caravaggesche e riberesche, le mezze figure, dalle teste potentemente espressive, sono indivisa testimonianza della stretta collaborazione di Gregorio e Mattia Preti. Alcune più intense e drammatiche, altre più morbide, ma tutte radicali nella semplificazione che non le può rendere troppo mature nella produzione di entrambi i pittori. E non è difficile riconoscere l’uno più  vacuo, l’altro più denso, soprattutto il San Paolo e il San Bartolomeo, e che non si possono datare troppo avanti per la necessità di ancorarne la committenza al vescovo calabrese Marcello Anania che, più vecchio di Mattia (era nato nel 1609), arrivò a Roma (da Taverna, patria comune) probabilmente ancora negli anni Trenta, per diventare poi vescovo di Nepi e Sutri nel 1654. È convinzione condivisa che Anania abbia commissionato ai fratelli Preti a Roma le tele che lo seguirono fino in Tuscia. Alla morte di Anania l’Apostolario venne smembrato tra le due sedi di Nepi e Sutri. L’Episcopio sutrino ne conserva la maggior parte (sette), mentre all’in terno della sagrestia della Cattedrale nepesina se ne possono ammirare quattro: San Pietro, San Bartolomeo, San Giuda Taddeo e Sant’Andrea, tutti recentemente restaurati.

vacuo, l’altro più denso, soprattutto il San Paolo e il San Bartolomeo, e che non si possono datare troppo avanti per la necessità di ancorarne la committenza al vescovo calabrese Marcello Anania che, più vecchio di Mattia (era nato nel 1609), arrivò a Roma (da Taverna, patria comune) probabilmente ancora negli anni Trenta, per diventare poi vescovo di Nepi e Sutri nel 1654. È convinzione condivisa che Anania abbia commissionato ai fratelli Preti a Roma le tele che lo seguirono fino in Tuscia. Alla morte di Anania l’Apostolario venne smembrato tra le due sedi di Nepi e Sutri. L’Episcopio sutrino ne conserva la maggior parte (sette), mentre all’in terno della sagrestia della Cattedrale nepesina se ne possono ammirare quattro: San Pietro, San Bartolomeo, San Giuda Taddeo e Sant’Andrea, tutti recentemente restaurati.

Mattia Preti si è impegnato a ritrarre l’individualità di ognuno dei santi, sottolineando la loro umanità e semplicità. I tratti sono scavati, tormentati, illuminati dalla luce che li fa emergere nella loro piena personalità.

La lezione di Caravaggio è in queste opere ancora molto viva. L’intensità delle espressioni è favorita dalla luce radente che sottolinea pieghe e rughe con ricercato virtuosismo. Si osservi che tutte le mezze figure dell’Apostolario di Anania stringono, o sono intenti a leggere, un libro: da qui l’ipotesi che esse siano state pensate per la biblioteca privata del presule. Non oltre il 1640 le tele dovettero essere realizzate. Dopo questa reintegrazione che ricompone una serie, Mattia è documentato con un altro apostolo dalla collezione Antoniozzi, parte di un altro apostolario disperso. In equilibrio tra Gregorio e Mattia si conferma anche l’intenso Incontro di San Paolo eremita e Sant’Antonio Abate nel deserto, di collezione privata, potentemente chiaroscurato, e nel quale si ravvisa l’influenza primaria di Ribera e di Battistello Caracciolo. Nella figura di Sant’Antonio è evidente la consonanza con il San Pietro dell’apostolario di Sutri, con una più esplicita impronta caravaggesca che suggerisce una datazione alta, fra 1635 e 1638. Si rivede, dopo  anni, il maestoso e teatrale Alessandro della collezione Luca Dazio di Castelnuovo; e assai pregevoli sono anche Erminia trova Tancredi ferito di collezione privata, il Noli me tangere della collezione Carratelli, il San Gerolamo in meditazione della collezione Manti. Il processo di Mattia Preti è evidente: mettere in scena Caravaggio, renderlo teatrale, in una premonizione del melodramma. All’altro capo del percorso troviamo Fortunato Depero. Il pittore futurista che più di tutti orientò le sue invenzioni nella direzione della promozione pubblicitaria. Depero si forma nell’esaltazione futurista del primo manifesto, allievo di Giacomo Balla, con in quale scrive un successivo manifesto: “Ricostuzione futurista dell’universo”. Convenzionalmente si tende a definire Depero “pittore del secondo Futurismo”. La definizione “secondo Futurismo” fu introdotta da Enrico Crispolti alla fine degli anni Cinquanta: il “primo Futurismo” era il Futurismo “eroico”, ovvero il nucleo storico del 1909-1916, il secondo Futurismo quello successivo, ovvero quello di Depero. Lo spartiacque è la data della morte, durante la prima Guerra mondiale, di Umberto Boccioni, di Antonio Sant’Elia e di Carlo Erba. Eppure, al di là di questo, vi è stata anche un’effettiva differenza nella interpretazione del Futurismo rispetto a quanto pronunciato nei manifesti: benché il primo Futurismo si proponesse di «portare l’Arte nella vita», di fatto rimase chiuso dentro gallerie e musei (fatta ecce – zione per le “Serate futuriste”) e si limitò ad esprimersi tramite le arti maggiori della pittura e della scultura. Il secondo Futurismo, invece, proprio a partire dalla “Ricostruzione futurista dell’universo” di Balla e Depero, entrò veramente nella vita quotidiana, grazie alla pubblicità, all’arredamento, agli allestimenti teatrali, alla moda, all’architettura, all’arte postale. Nel 1931 Depero pubblica il “Manifesto dell’arte pubblicitaria futurista”, già in bozze durante il viaggio in America, nel 1929. Secondo Depero l’immagine pubblicitaria doveva essere veloce, sintetica, fascinatrice, con grandi campiture di colore a tinte piatte, per poter aumentare l’efficacia della comunicazione. Certamente utile è, in questa occasione, confrontare la concentrazione espressiva di Depero con alcuni

anni, il maestoso e teatrale Alessandro della collezione Luca Dazio di Castelnuovo; e assai pregevoli sono anche Erminia trova Tancredi ferito di collezione privata, il Noli me tangere della collezione Carratelli, il San Gerolamo in meditazione della collezione Manti. Il processo di Mattia Preti è evidente: mettere in scena Caravaggio, renderlo teatrale, in una premonizione del melodramma. All’altro capo del percorso troviamo Fortunato Depero. Il pittore futurista che più di tutti orientò le sue invenzioni nella direzione della promozione pubblicitaria. Depero si forma nell’esaltazione futurista del primo manifesto, allievo di Giacomo Balla, con in quale scrive un successivo manifesto: “Ricostuzione futurista dell’universo”. Convenzionalmente si tende a definire Depero “pittore del secondo Futurismo”. La definizione “secondo Futurismo” fu introdotta da Enrico Crispolti alla fine degli anni Cinquanta: il “primo Futurismo” era il Futurismo “eroico”, ovvero il nucleo storico del 1909-1916, il secondo Futurismo quello successivo, ovvero quello di Depero. Lo spartiacque è la data della morte, durante la prima Guerra mondiale, di Umberto Boccioni, di Antonio Sant’Elia e di Carlo Erba. Eppure, al di là di questo, vi è stata anche un’effettiva differenza nella interpretazione del Futurismo rispetto a quanto pronunciato nei manifesti: benché il primo Futurismo si proponesse di «portare l’Arte nella vita», di fatto rimase chiuso dentro gallerie e musei (fatta ecce – zione per le “Serate futuriste”) e si limitò ad esprimersi tramite le arti maggiori della pittura e della scultura. Il secondo Futurismo, invece, proprio a partire dalla “Ricostruzione futurista dell’universo” di Balla e Depero, entrò veramente nella vita quotidiana, grazie alla pubblicità, all’arredamento, agli allestimenti teatrali, alla moda, all’architettura, all’arte postale. Nel 1931 Depero pubblica il “Manifesto dell’arte pubblicitaria futurista”, già in bozze durante il viaggio in America, nel 1929. Secondo Depero l’immagine pubblicitaria doveva essere veloce, sintetica, fascinatrice, con grandi campiture di colore a tinte piatte, per poter aumentare l’efficacia della comunicazione. Certamente utile è, in questa occasione, confrontare la concentrazione espressiva di Depero con alcuni  straordinari incunaboli delle avanguardie quali sono le opere rare di un altro allievo di Giacomo Balla: Julius Evola, la cui limitata produzione è stata raramente esposta (l’ultima volta a Milano nel 1998 presso Palazzo Bagatti Valsecchi, 22 23 a cura di Francesco Tedeschi e Carlo Fabrizio Carli). D’altra parte la stessa riscoperta di Evola è stata tardiva e accidentata nonostante il fondamentale contributo di Enrico Crispolti. Oggi appare incontestabile la forza creativa e originale di Evola, nel tempo limitatissimo della sua produzione pittorica, tra 1913 e 1921, quando “andò oltre”, per dedicarsi ad altri settori della cultura come l’esoterismo, le tradizioni, le analisi dei simboli, la storia delle religioni. In rapporto con Tristan Tzara, fu il più importante esponente italiano del dadaismo. Evola scrive a Tzara il 3 gennaio 1920: «aderisco con entusiasmo al vostro movimento al quale senza saperlo mi ero avvicinato già da tempo in tutte le mie opere; e che dichiaro essere il più importante e il più profondamente originale che sia comparso fino ad oggi nell’arte». Qualche mese dopo, il 17 marzo, scrive: «trovo molto naturale la nostra rottura con i cubisti: in quanto non so in che cosa avrebbero potuto avvicinarsi al vero spirito del movimento».

straordinari incunaboli delle avanguardie quali sono le opere rare di un altro allievo di Giacomo Balla: Julius Evola, la cui limitata produzione è stata raramente esposta (l’ultima volta a Milano nel 1998 presso Palazzo Bagatti Valsecchi, 22 23 a cura di Francesco Tedeschi e Carlo Fabrizio Carli). D’altra parte la stessa riscoperta di Evola è stata tardiva e accidentata nonostante il fondamentale contributo di Enrico Crispolti. Oggi appare incontestabile la forza creativa e originale di Evola, nel tempo limitatissimo della sua produzione pittorica, tra 1913 e 1921, quando “andò oltre”, per dedicarsi ad altri settori della cultura come l’esoterismo, le tradizioni, le analisi dei simboli, la storia delle religioni. In rapporto con Tristan Tzara, fu il più importante esponente italiano del dadaismo. Evola scrive a Tzara il 3 gennaio 1920: «aderisco con entusiasmo al vostro movimento al quale senza saperlo mi ero avvicinato già da tempo in tutte le mie opere; e che dichiaro essere il più importante e il più profondamente originale che sia comparso fino ad oggi nell’arte». Qualche mese dopo, il 17 marzo, scrive: «trovo molto naturale la nostra rottura con i cubisti: in quanto non so in che cosa avrebbero potuto avvicinarsi al vero spirito del movimento».

Nel marzo del ‘21 sarà ancora più esplicito: «non avevo mai trovato, in tutta la mia esperienza culturale, cose che sentissi come le vostre, e vi sarò sempre grato per il senso di interiorità e di astrazione che molte delle vostre poesie hanno alimentato in me». Nell’epistolario con Tzara si apprezza anche la dimensione internazionale della ricerca di Evola, che ha rapporti diretti con Christian Schad, con Blaise Cendrars, con Jean Arp, in un campo aperto con Jean Cocteau, Marcel Duchamp, Max Ernst, Benjamin Péret, Man Ray, Pierre Reverdy, Kurt Schwitters, Edgar Varèse. Nella mostra di Sutri si conferma la grande tensione interiore di Evola che prende le distanze dal movimento futurista perché rappresenta «una sorta di dinamismo su base essenzialmente sensoriale, una sorta di slancio vitale del tutto sprovvisto di una dimensione interiore». La sua ricerca può essere intesa come “astrattismo mistico”, concetto pertinente con l’opera. Certamente Evola è uno dei più notevoli esponenti dell’arte astratta. E non poteva che interpretarla come una esperienza ascetica e iniziatica se, nel 1925, all’interno del saggio “Sul significato dell’arte modernissima”, poteva scrivere: «il capolavoro dell’arte moderna sta altrove, non nella produzione di un’opera perfetta, organizzata e compiuta, bensì nella realizzazione di un nuovo modo di vivere la funzione estetica […] rispetto alla quale realizzazione ciò che viene prodotto rappresenta un momento secondario trascurabile». Infatti si consuma fino a evaporare, o a trasformarsi da arte implicata a arte applicata, ponendosi al servizio della pubblicità, come farà, proprio in quegli anni, Depero. Con Evola finisce una concezione filosofica e spirituale dell’arte. In lui è possibile avvertire, nel breve tempo della sua produzione esplicita, una veritiera affinità con Kandinsky. Usciti da questa dimensione sperimentale, si passa alla visione descrittiva, oltre le avanguardie, di un artista come Alberto Magri, con un ritorno alla tradizione, ai pittori primitivi, a Giotto e a Sassetta, pur attraverso sintesi formali, abbreviazioni, di originale verginità, ma che si avvantaggiano delle ricerche di Depero o di Eugenio Tavolara, per elaborare un linguaggio in codice oltre il rischio dell’illustrazione. Parallelamente a Magri procede, con un più profondo umanesimo, nella ricercata ingenuità, a suo modo neogiottesca, Tullio Garbari, la cui autenticità

è disarmante, nobile, solitaria, senza alcuna tangenza con il mondo naïve. In Garbari l’immagine contadina è spontanea, mai caricaturale o di genere, ed è sostenuta da un’intensa religiosità. Superata questa esperienza della prima metà del secolo, il dialogo continua con Ottavio Mazzonis. Nato nel 1921, dopo un precoce apprendistato presso Luigi Calderini, approda allo studio di Nicola Arduino, a sua volta allievo di Giacomo Grosso, che segue nel 1946 nel padovano: da lui apprende la tecnica della pittura a fresco, e, come lui, dipinge pale d’altare per numerose chiese. Negli anni Sessanta e Settanta l’attenzione per i soggetti sacri e religiosi si estende prevalentemente nell’area piemontese: la cupola nella Pieve di Cumiana (1960); la pala d’altare per San Pietro di Savigliano (1962); gli affreschi per il Seminario maggiore di Mondovì Piazza (1964); la pala

d’altare con il beato Valfrè per la Chiesa di San Filippo Neri di Torino (1972). Avendo ammirato la Gloria di San Corrado di Arduino nella Cattedrale di Noto (1952), in stile neotiepolesco, Mazzonis condivide fino in fondo la nobilissima scelta retrò del maestro. La convinzione dovette esser così appassionante e coinvolgente da condizionare tutta la sua ispirazione e condurlo in una dimensione senza tempo, di assoluto idealismo, e in radicale contrapposizione con tutte le ricerche estetiche del suo tempo. Ne escono immagini rarefatte, impalpabili, di pura, edonistica felicità come nella grande pittura settecentesca italiana e francese.

In mostra, il suo Polittico Via Crucis, conferma la scelta anacronistica della pittura religiosa, a fianco di una visione panica, sensuale e insieme idealizzata del corpo femminile, con allusioni alla pittura simbolista. Di segno opposto è l’esperienza esoterica di Casimiro Piccolo che riabilita il mondo delle favole, trasformandole in metafore delle sue ossessioni. Ciò che appare nel mondo della infanzia è una chiara testimonianza di una fuga dal mondo, nell’hortus conclusus di una casa della memoria. Fotografie e acquerelli immortalano spiriti, apparizioni, fantasmi di cui doveva essere popolata la Villa dei Piccolo, con il fratello Lucio, poeta, a Capo d’Orlando. Lì transitò anche, condividendone la vocazione letteraria, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cugino dei Piccolo. Così Lucio in L’Ammonimento , poesia da “Canti barocchi” (1956)

Ma fra le quinte è apparso chiromante, indovino:

«in figure d’enigma chiudi le tue venture,

con l’ombra aspidi alati volano ne la ramaglia,

stridulo scherno scuote l’infida boscaglia;

ma tu la porta un poco socchiudi e guarda i veli

delle piogge lontane;

getta nel braciere corteccia di pino,

al davanzale appendi ciuffo di rosmarino,

e una lampada accendi al tuo silenzio celato:

verrà nei sogni oro filato di cieli,

e nella chiusa stanza, nel calmo splendore

vedrai svanire il mondo

nel volto rotondo d’un fiore».

Ancora di altro spirito è il simbolismo di Jean Pierre Velly, tra i pittori e incisori più radicali dell’intero Novecento. In Velly rivive lo spirito dei pittori romantici tedeschi, alla Friedrich. La natura parla, ammonisce, spaventa; la sua realtà si fa subito, anche nel minuzioso realismo, allucinazione. È pungente, fredda. Velly vive (e soffre) di turbamenti, in una particolare sehnsucht: ciò che vede si trasfigura, e non è davanti a lui ma dentro di lui. Come Friedrich: «Il pittore non dovrebbe dipingere solo ciò che vede davanti a sé, ma anche ciò che vede dentro di sé. Se dentro di sé non vede nulla, allora eviti anche di dipingere ciò che vede davanti a sé».

Tenta di riportarlo fuori dalla disperazione esistenziale, pur seguendone gli insegnamenti, Rosa Maria Estadella che disegna e incide con paziente rimeditazione dell’opera di Velly. Davanti a lei ci sono i Fiori stanchi che si trasformano in sogni, ricordi, memoria. Dice bene Mario Novi, meditando questa creatività riflessa: «la visionarietà di Rosa Estadella è principalmente non già allegoria ma costante rimembranza. Il suo disegnare e il suo dipingere accadono nell’ambito di un vortice, di un risucchio, dove l’immaginazione viene ogni volta riassorbita dalla memoria: caducità delle cose, riverbero”. Riverbero addolcito di Velly. A rinnovare con vigore l’esperienza bruscamente interrotta di Velly si candida, senza esitazioni, Agostino Arrivabene, visionario fuori del tempo, prodigiosamente indifferente a ogni stimolo del reale, perlustratore di sogni con compiacimento.

La sua pittura è sensuale e soddisfatta, i suoi incubi iperboli di una immaginazione sconfinata. Se nella vita c’è il dolore, nell’opera c’è la felicità. In un sogno di perfezione, di anime purificate, di essenze sublimi. La realtà è l’ombra, il sogno la luce. La malinconia di Velly è ribaltata in euforia di notti mistiche con lampi di erotismo.

Uscendo dalla loro casa abituale, nelle catacombe dei Cappuccini a Palermo, le mummie di Cesare Inzerillo si trasferiscono negli ambulatori igienicamente perfetti dove sua moglie, Marilena Manzella, sottopone a indagini diagnostiche, con elettrici effetti speciali, dipinti antichi di Mantegna, di Alvise Vivarini, di El Greco. Ne escono immagini sconvolgenti, imprevedibili automi, che nascondono corpo (e anima) sotto le vesti di immutabili dipinti. Con queste sperimentazioni abbiamo la conferma che le opere d’arte sono vive. Chiude il percorso un giovanissimo artista rumeno, Christian Avram, che si misura, senza cercare strade impervie, con la realtà quotidiana delle sue giornate. È un artista disarmato e disarmante. I riferimenti più semplici e diretti sono Antonio López García e Gianfranco Ferroni, ma senza nessuna intenzione di celebrare la sacralità del quotidiano nella sua scabra essenza. Avram sta un po’ più giù, non c’è nessun mistero delle cose, nessun segreto da rivelare, nulla di più di quello che si vede; e che non è la solitudine delle cose ma la solitudine e l’abitudine dell’uomo nelle cose: un lampadario sulla testa, una porta chiusa, una finestra davanti alla città, una poltrona coperta, una cucina con il televisore acceso. Un quotidiano non metafisico, un quotidiano e basta. Niente di più. Avram non fa parlare gli oggetti. Li fa tacere. A Sutri infine lavorano due artiste solitarie e appartate. Nora Kersh, che tenta di far tornare alla natura l’astrazione, con una sintesi formale perfetta che rimanda alla ricerca delle montagne incantate di Michelangelo Antonioni e richiama l’esperienza algida, ma intellettualmente appassionata, di Silvio Lacasella. La Kersh sperimenta, compone, con una metrica che richiama quella del sonetto, per contenere i sentimenti entro la misura data in un canzoniere 38 39 amoroso, in cui non si rivela l’identità dell’amato. Ma chi ha fede lo vede. Chiude, con la forza e la semplicità di tornare all’uomo senza turbamenti e reticenze, Tiziana Rivoni. Dignità, regalità, potenza ci trasmettono le sue teste di mori liberati da ogni pregiudizio e da ogni dipendenza, fieri come i quattro mori della bandiera sarda; ma vincitori, non sconfitti.

La Rivoni li fa sentire, con estrema semplicità, fratelli. Nostri dissimili simili. In quella umanità di soli neri ci siamo anche noi. Bianchi e neri, luci e ombre a Sutri.